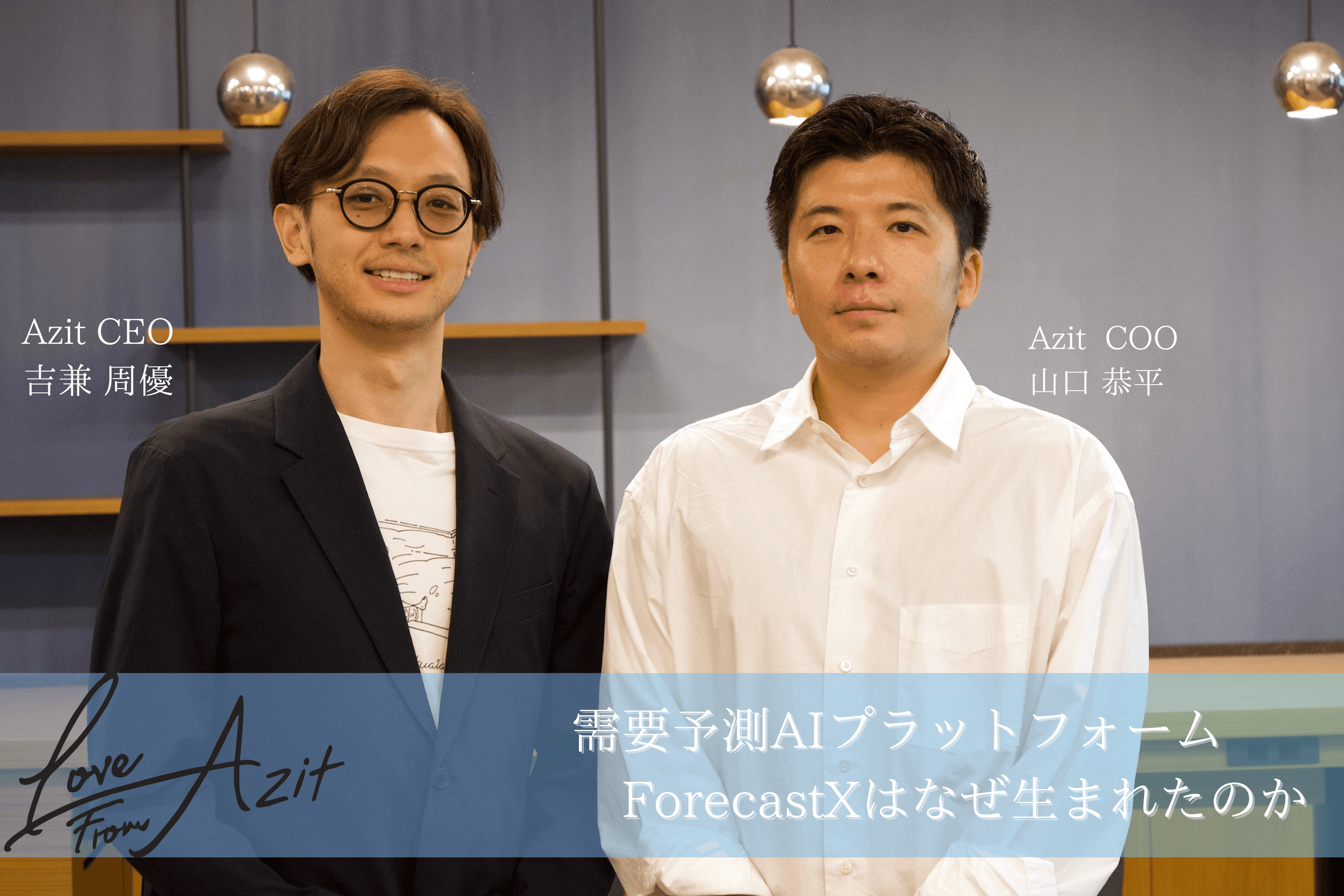

Azitは今年9月、需給予測プラットフォーム「ForecastX」をリリースしました。今回のインタビューは、COO 山口が読者視点に立ち、ForecastX誕生の背景から今後成し遂げたいこと、組織についてなど、さまざまな面をCEO 吉兼に質問していきます。

ForecastXプレスリリース:https://azit.co.jp/news/kUdXzGqa

上流から変えていく。Azitが今参入する理由

ー 今日はよろしくお願いします。Azitではもともと物流支援のDeliveryXを展開してきましたが、生成AIの盛り上がりもあり、需給予測プラットフォームのForecastXを始める意思決定をしたと思います。需給予測やサプライチェーンマネジメントの領域に、なぜ“今”、スタートアップであるAzitが参入することに価値があると考えたのか、聞かせてください。

2年ほど前から生成AIが盛り上がり、これからの時代、各社が生成AIによって変革できる領域に注力し、ビジネスモデルも変わっていくのだろうと感じていました。

Azitでは以前から物流・サプライチェーン領域をやるという方針は出していたものの、当初はラストワンマイルや配送の領域にフォーカスしていました。しかし、その領域に限ってしまうと、生成AIによる変革の余地はそれほど大きくないのでは、という感覚もあり、特に物流・サプライチェーンという市場は、日本に限らず世界的にも労働者が不足していく中で、顕著にAIに代替されていくプロセスが進むと感じました。

そうした前提から、ラストワンマイルだけにフォーカスするよりも、物流・サプライチェーン × エンタープライズ企業に注力すべきだと判断しました。というのも、日本の物流やサプライチェーンは、8割方を大企業が作っている市場です。そうした大企業が抱える課題に生成AIによる大きな変革を重ねる。そのためには、アルゴリズムや数学的な処理だけでなく、生成AIならではの対話的な解決の仕方や、AIエージェントになったときに本当に便利なものは何かという発想も必要です。こうしたことを昨年末ごろから考え始め、今年に入って事業化しました。

なぜ「需給予測」なのかは、AIエージェントを作っていくという観点と、大企業の課題を解決していく観点の2つがあります。まずAIエージェントの観点で言うと、エージェントはどんなデータを取り込み、何を学習していくのかが非常に重要です。ラストワンマイル配送は、文字通り最後の部分です。しかし、物流・サプライチェーン全体で見ると、例えば、どれくらいの需要があるか、それに対してどんな販促活動をし、どれくらいの売上を作りたいのか、という上流の設計があり、その結果として「これくらい売るならこれくらい在庫が必要」「これくらい仕入れなければならない」「これくらい製造しなければならない」という流れを経て、最後に物流のプロセスに入っていきます。大きな倉庫からディストリビューションセンターを経て、私たちの自宅や店舗に届く。この長いプロセスの中で、いちばん最初にあるのが「どれくらい需要があるのか」というデータです。このデータが起点になり、すべての在庫や物流網の設計が決まっていきます。

人手不足の中でAIにより自動化してほしい部分は、どれくらい在庫や発注が必要で、どれくらい物流を動かさなければならないのか。そういった需給予測の意思決定の部分だと思います。企業活動の裏方であるサプライチェーンの意思決定を効率化し、少ない人手でも意思決定できるようにすることが、今後ますます重要になると考えました。

同時に、大企業にとってビジネスインパクトも大きい。大企業ともなると、年商の数%単位で在庫ロスや物流コストのロスが発生し、その損害は大きなものになります。だからこそ、ラストワンマイル配送に絞るより、課題意識も財務インパクトもより大きい領域に挑むべきと考えました。私たちのケイパビリティとも合致しますし、大企業の課題解決を進めるために、需給予測のデータが集まってくるプラットフォームにしよう、という発想でスタートしたのがForecastXです。

ー なるほど。サプライチェーン領域というのは非常に広く、外部の方からも「他にもプレイヤーがたくさんいますよね」「競合はどこですか」等とよく聞かれます。私たちがサプライチェーンマネジメントに取り組む際、まず向き合う市場はどこだとイメージしていますか。

需給予測というフィールドは基本的にSMB向けではなく、エンタープライズ向けの領域だと考えています。というのも、全国に何万店舗もあるコンビニ、何千店舗もあるドラッグストアの需要予測と、1店舗展開の小売店の需要予測では、財務インパクトが大きく違いますから。大きい会社ほど、投資しやすい領域ですよね。

そういった領域を、これまではSIerが中心となり、初期コストに億単位のコストが必要なケースや、運用コストもまた年間億単位であるケースが多くありました。それでも、年商が何百億、何千億、何兆規模の会社にとっては、年間数億を払って10億円以上のロスが減るなら価値があると考えられ、投資として成立していました。

ここ5〜10年、特にコロナ以降海外では、Palantirを筆頭にエンタープライズを攻略するスタートアップが出てきましたが、日本国内ではまだそのレベルの企業が少ないと思っています。今のAzitの立ち位置は、国内のエンタープライズ企業に対して、SIerとコンペティションをしている状態です。

こういう時の戦い方としては、データを取り、モデルを学習させるという本質的な強みづくりに加え、スタートアップならではの“急成長する装置”が必要だと考えています。例えば、Pairsが立ち上げ期にFacebook広告を徹底的に活用し、安価にユーザー獲得をすることで一気に伸びましたよね。AirbnbもCraigslistをうまく使って初期ユーザーを獲得しました。そうした“最初の成長装置”は、スタートアップに不可欠だと思っています。

現在のB2Bエンタープライズセールスでそれを実現するアービトラージは、生成AIを用いることで「これまでなかった商品の作り方」ができる点にあると考えています。実際、ForecastX開始後に取引先となってくださった企業様や商談中の企業様が私たちを評価してくれる理由の一つが「何億円もかけず、段階的かつ小さなサイズで始められる」という点です。

大企業の責任者の目線では、いきなり何億もかけてサプライチェーン全体を改善するのは怖いことでしょう。例え実績のあるSIerであっても、自社で本当に成功するか100%の確信は持ちづらい。そこで私たちは、例えば「1モデルの構築に3000万円・半年かかる」という市場相場に対して「300万〜500万円でミニマムな予測モデルを構築できる」という提案が可能です。これは、サプライチェーンを段階的に改革したい企業にとって、非常に取り組みやすいと考えています。

これを実現するために、生成AIを予測モデル開発体制に活用し、以前よりも早く・安く・個社ごとに開発できるようになっているのが大きいですね。もちろん「AIがエンジニアに置き換わる」世界になるとは思っていません。エンジニアやデータサイエンティストは今後も絶対に必要ですが、生成AIによって彼らがより生産的に、半分以下のコストで成果を出せるようになる。その生産性向上によって、小さなパッケージから提案できるようになっています。生成AIを活用した開発体制を最速で構築し、最先端のAIを取捨選択して実装できるのは、スタートアップだからこそ可能であると考えています。

ー これからForecastXを知っていただき、検討してくださる企業も出てくると思います。その中で、スタートアップとして掲げるべき大きなビジョン、ForecastXを通じて目指すことを教えてください。

Azitでやりたいことは、創業時から変わっていません。「日本の課題解決がしたい」「日本だからこそ作れるサービスを作りたい」これに尽きるんですよね。これは、決して日本国内の市場に限定したいという話ではありません。はじめにやっていたB2C事業のCREWでも、海外ライドシェアとは違う“日本ならではの体験”にこだわってきました。B2Bでも同じです。日本のサプライチェーンマネジメントは極めてExcelドリブンなんですよね。各社に“秘伝のExcelファイル”があったり“マクロ”で運用されていて、週次発注の1万行のうち1行間違えただけで数百万円のロスになることすらあるのが実情です。

こうした「日本企業特有の課題感」にフィットするソリューションを作ることができれば、海外スタートアップや大手SIerとも違う立ち位置を取れると考えています。日本社会全体がインフレでコストが上がり続ける中、最終価格を10円でも下げられるような構造を生み出せたら、それは社会貢献にもなります。サプライチェーン領域は国内だけでも何十兆円規模の市場。そこで大企業の課題を解くこと自体が、大きなミッションになっていると考えています。

合わせて、マルチプロダクトでの展開も考えています。需要予測はサプライチェーンプロセスの最初に位置するデータです。それを起点に、販売計画、在庫最適化、発注最適化、生産DX…と、順番に下っていく。その各プロセスを改善できるプロダクト群をつくっていきたいと考えています。それらのデータが適切に連携され、システムとしてもAIが取り込める構造にする。そういったことに取り組んでいきたいです。

つまり、私たちが挑戦しているのは、物流・サプライチェーン全体の変革。需要予測は、その起点となるデータです。来年には在庫や生産計画などの領域に関するプロダクトも展開していく計画です。実際、現在お話ししている企業様からも、そういった要望は強く感じています。

ー そうですね。製造やサプライチェーンマネジメントは、世界的に共通する重要なマネジメント概念です。日本は1980年代に「ものづくり大国」として世界的競争力を有するようになりましたが、いまはその競争力が失われつつあります。紙やExcelからの脱却が遅れ、労働人口が減り、地政学的リスクでサプライチェーンが分断される中で、日本は特有の課題を抱えています。しかし、そこに取り組むことは日本にとって良いだけでなく、世界に通ずるサービスを生むチャンスでもありますよね。生成AIという外部要因が、僕たちにそのチャンスを与えてくれた。だからこそ、足元の課題に真摯に向き合いつつ、視野を広げれば久々に「日本から世界だ」と胸を張って言える市場だと思っています。

人の力で築かれた日本の物流に、AIで“第二の進化”を。

ー 読者の方のために“リープフロッグ現象”について少しお話させてください。リープフロッグ現象は、簡単に言うと「これまでなかったものを、1段階目を飛ばして一気に2段階目以上に進化する」こと。これが国単位で起きた例が、中国です。中国はVHSを経ずに、いきなりDVD・Blu-rayへと進化しました。そして、ガラケーがないところから、いきなりスマートフォンへ。私が中国にいた頃、連絡手段は電話とSMSだけでしたが、気づけば皆がiPhoneを持つようになっていました。全員が新しいテクノロジーを一斉に使い始めたことで“ネイティブ世代”が一気に生まれ、そこからTikTokのような世界的サービスが生まれていきました。

アメリカでは最先端技術と資本が西海岸を中心に集まり、常に新しいサービスが生まれています。一方、日本は1980年代に偉大な先人たちが郵便や宅配のような超精密な物流インフラを築き上げ、それはPCやインターネットが出てきても変わりませんでした。そうした“人の力に依存した高精度インフラ”を持つ国だから、今こそ生成AIで一気にジャンプアップできるチャンスがあると思っています。

Excelは、悪く言ってしまうと“紙をデジタルにした”ツールです。人が頑張って計算していたことを早くしただけ。しかし生成AIを使えば、人間が計算しきれない部分を一気に塗り替えられます。「DXで管理を効率化」といったレベルから「AIネイティブ」なレイヤーへと、一気にジャンプできる。そして、生成AIネイティブのサービスを使う企業が増えれば、そのプロバイダーは大量のユースケースをもとにサービスを磨き、世界トップレベルに成長していく。結果として、Azitが挑戦しているサプライチェーンマネジメントの分野は、今の日本だからこそ世界で戦えるチャンスのある市場であり、長年の課題を一気に解決できる可能性があると考えています。

ー 組織の話も少し。今後DeliveryXやForecastXに限らずサービスが拡大して大きくなっていくと思いますが、生成AIが進化して変わっていくということも踏まえ、どのようなマインドで働くことで私たちが達成したいことを成し遂げられると考えていますか?

まず、会社としては、半分SaaS、半分SIの「ハイブリッド型」になると考えています。AIネイティブなSaaSをつくるのがメインのソリューションですが、セールス、カスタマーサクセス、エンジニア中心のプロダクト開発が連動し、成果にコミットする文化を全チームで共有することが重要です。

ただ、すべてがSaaSで解決できるわけではありません。需要予測モデルは、産業や会社、商品やエリアによって動きがまったく異なります。なので、個社ごとに最適化してつくっていくプロジェクトも必要です。また、サプライチェーン領域はDXが進んでいない企業も多く、例えば「秘伝のマクロが残っていて、このマクロを作った人が辞めたら、誰も触れない」というケースなんかがあったりします。

そのため、単にSaaSを導入するだけでなく、周辺の仕組みも見直し、ワークフローから一緒に変えていく必要があります。ビジネスサイドとエンジニアリングサイドの両方で課題解決できる“プロフェッショナルサービス”チームは欠かせません。日本でも最近、このタイプの職種は増えていますが、Azitはまさにそうした組織を構築できていて、この拡大を目指しています。

DeliveryXで培った知見を活かしつつ、今はForecastXに注力するフェーズです。DeliveryX導入企業にも、別のサプライチェーン課題を横展開していきます。そのため、これからAzitに入る人の中心業務は、ForecastX関連になると考えています。ビジネスサイドは、企業ごとに異なる課題を理解し、何億・何十億というビジネスインパクトをどう導入・実現するかを設計する。エンジニアやデータサイエンティストは、現場になじむシステムをつくりながらAIで解ける部分を最大化する。プロフェッショナルサービスチームは、課題の定義から導入設計までを一緒に考える。そんな組織を作りたいと思っています。

ー 最後に、ForecastXについて伝えたいことはありますか。

まず伝えたいのは、この市場は本当に熱いです、ということですね。AIを使ったソフトウェア開発のスピードはとにかく早い。以前なら1週間かかっていたUI修正が、その日の夜にはもう反映される。デザイナーやエンジニアが徹夜することなく、翌日には最新のデモを見せられます。チーム全体の生産性が上がり、フィードバックがすぐ返ってくる。つくる側も届ける側も、純粋に楽しいですよね。この変化の時代に関われるのは、面白いことだと思っています。

さいごに

インタビュー後に筆者から「今のAzitとForecastXは何合目くらいにいるでしょうか?」と質問したところ、「何合目というよりは、“今エベレストを見つけ、その登り方が分かった”ような感覚です。」と、ワクワクするような回答をしてくれた2人。

これからのAzit、ForecastXにご期待ください!

Azitでは、各職種で募集を行っております。気になっていただける方は、下記の採用ページをご覧ください。

https://herp.careers/v1/azitinc